Rothko nació en Rusia, aunque con diez años marchó a es Estados Unidos

donde su padre murió al poco tiempo de

establecerse debido a un cáncer de colón. Nunca fue fácil la vida del pintor pero a

pesar de las dificultades consiguió estudiar filosofía en Harvard. Pronto se sitió atraído por las profesiones artísticas: comenzó siendo actor pero rápidamente realizó sus primeros trabajos pictóricos.

Rothko creía que la tradición estaba agotada, que el arte

figurativo ya no tenía la fuerza necesaria para

conectarnos con la tragedia humana ni con un horizonte abierto. Pensaba, como nos ha recordado Mario Vargas Llosa en su

nuevo libro, que la cultura se estaba convirtiendo en espectáculo que solo servía para aliviar el dolor por medio de la distracción, de la satisfacción diaria, de hecho, para

algunos la cultura se puede reducir prácticamente a entretenimiento y

esto provoca el olvido de la condición humana. La abolición de la cultura, del arte, es la otra cara de la

deshumanización del mundo contemporáneo. Solo un lenguaje diferente podría despertarnos de la apatía en que entonces se vivía. Por ello, y poco a poco,

fue cambiando su estilo: pasó de representar a tristes

personajes en el metro neoyorkino a centrarse exclusivamente en el espíritu de la pintura: la línea y el color. Y esto era por

primera vez asombrosamente dramático. Rothko a través de sus lienzos quería crear el espacio para que

aconteciera la vida, la salvación: nos sumerge en el color

para hacernos vivir auténticamente, para alimentar una

vida que se ahoga en la superficialidad, para conducirnos más allá de las apariencias; este

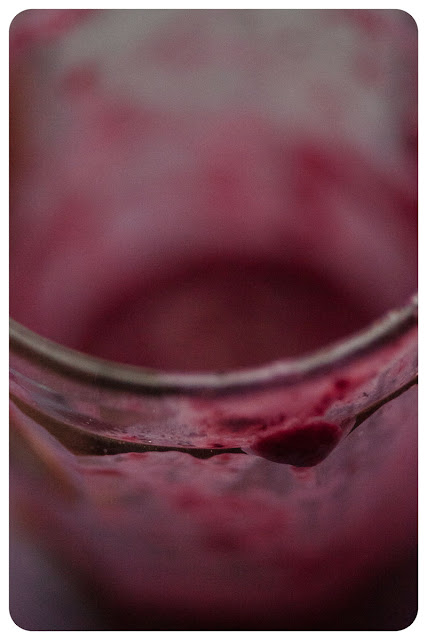

batido de moras es también alimento: su sencillez no es

trivialidad, sino una llamada de atención para centrarnos en lo

fundamental, en aquello que nos da vida. Rothko nos ofrece lo primordial: el

color y la línea. El batido de moras:

color, textura y sabor…¿no es también lo sustancial en la cocina?

Las obras parecen moverse, como las grandes obras de arte,

generan su propio espacio y nos invitan a entrar en él: de esta manera nos hacen ser de otro modo diciéndonos quiénes somos en realidad, los

colores flotan, se hinchan, se disuelven, se desvanecen...un placer para la

vista especialmente para una mirada ascética, capaz de despojarse de

todo lo secundario, accidental: un placer no usual en doble sentido: ni tiene

una finalidad práctica ni es captable con

facilidad. Rothko comenzaba a triunfar comercialmente y quizás eso no era suficiente para él. Quizás el triunfo comercial era, en el fondo, un fracaso de sus

planteamientos: el capitalismo lo devora todo porque todo lo hace mercancía y, me parece, nunca quiso un arte mercantil, es decir, un

arte que se negase a sí mismo para venderse.

El pintor continuó intentando rescatar la fuerza

del color, como en esta bebida morada, en la que el color y el sabor nos

transporten a un lugar donde no hemos estado nunca, que nos impacten, que nos

sorprendan... Por eso la contemplación de estos lienzos nunca cansa,

siempre descubrimos algo nuevo: los colores se adelgazan, se revelan, se

desvanecen pero también nos descubrimos siempre de

nuevo, son como puerta que se abren en nuestro interior.

Rothko es conocido como un artista de estilo expresionista

abstracto, aunque el nunca consideró abstractas sus pinturas, para

él tenían un tema: la experiencia

humana, las emociones primordiales. Uno de los adjetivos que más utilizaba para sus creaciones era

"emocionantes" puesto que sus pinturas no eran nada sin el

espectador, quien se sentía atraído magnéticamente hacia ellas, hacia

ese brillo interior que provocaba un silencio ensordecedor.

Como las pinturas de Rothko este batido nos atrae

intensamente por el color y el misterio o incertidumbre que puede provocar su

sabor; como las pinturas, muchas veces las comidas también nos hablan de las mociones elementales: disfrutar de un día feriado, al sol y en la calle, disfrutar de este batido

morado, en silencio escuchando la belleza los sabores.

Gracias a Katie Stearns por la traducción al inglés.

Gracias a Katie Stearns por la traducción al inglés.